Dalle dimore storiche veneziane e adriatiche, ai palazzi bizantini del Sud Italia, dagli insediamenti minoritari arbëreshë, alle soluzioni abitative tipiche delle masserie pugliesi, fino ai caratteristici camini e casoni del Veneto e alle sofisticate strutture residenziali di Ravello. Parte oggi un itinerario di 25 tappe/articoli che ci porterà a scoprire le influenze storiche e culturali che hanno conferito all'architettura vernacolare in Italia una ricchezza di elementi architettonici che, per dirla con Bruno Zevi, solo i dialetti hanno.

indice dei contenuti

Un passo indietro

A chi appartiene oggi quel patrimonio, che potremmo chiamare "condiviso", ovvero quello che rimane su un territorio quando la civiltà che l'ha costruito non esiste più o si è spostata in altri luoghi? In altre parole come narrare, restaurare, valorizzare oggi il patrimonio veneziano in Istria e Dalmazia o quello arabo in Sicilia?

Attraverso la messa in luce della componente multiculturale dell'architettura vernacolare in Italia, questa inchiesta vuole essere uno strumento di lavoro e conoscenza per gli architetti, per far sì che il recupero di questo patrimonio non perda la dimensione antropologica propria dell'architettura vernacolare che il movimento moderno aveva invece messo da parte.

«Una storia dell'edilizia rurale in Italia non potrà ritenersi completa se non affronterà il problema della continuità delle forme ereditate da tempi più lontani, da civiltà diverse da quelle che hanno partecipato alla costituzione dell'odierna unità nazionale». GAMBI, 1964

«Tra le varie manifestazioni antropologiche, quella che meglio registra e preserva i segni di una civiltà transnazionale è l'architettura. Non l'architettura colta o alta, ma piuttosto l'architettura vernacolare, espressione di tecniche costruttive, ripetitive e corali, sostenute da una cultura collettiva dell'abitare che si è stabilita nel corso dei secoli». GRAVAGNUOLO, 2010

Così, partendo da queste riflessioni, il nostro viaggio si focalizzerà sui molteplici contributi alla formazione dell'architettura vernacolare in Italia. L'indagine metterà in luce le forme architettoniche e gli elementi caratteristici della cosiddetta architettura "minore" nelle venti regioni italiane, evidenziando gli apporti delle culture che hanno abitato la Penisola prima della costituzione della nazione facendo inoltre delle digressioni in giro per il Mediterraneo per cercare l'origine di alcune di queste forme architettoniche.

Il liagò del Casino Venier, Venezia © Serena Acciai

Contesto e definizione

L'architettura vernacolare come ha recentemente scritto Denise Ulivieri "è una materia senza disciplina", un soggetto di studio rimasto ignorato dalla storiografia artistica fino al movimento moderno quando i cosiddetti "altri moderni" cominciarono a frugare nel patrimonio edilizio minore.

In Italia si deve l'inizio di questo lavoro a Giuseppe Pagano e Werner Daniel, che per la celebre Triennale di Milano del 1936 "Architettura rurale nel bacino del Mediterraneo", indicarono già nel titolo che l'approccio doveva essere più ampio di quello nazionale, in un contesto stratificato e geograficamente "liquido" come quello mediterraneo in cui si trova l'Italia.

Dopo Pagano poi, forse solo gli etnologi hanno riflettuto sugli apporti che le precedenti culture avevano lasciato sull'architettura vernacolare in Italia, ne è testimonianza il monumentale lavoro guidato da Renato Biasutti, che terminò nel 1970, e che produsse i 20 volumi editi da Olschki sull'architettura rurale nelle regioni italiane sotto la direzione del CNR. Spesso in questi studi l'aggettivo usato per l'architettura assume varie accezioni, rurale, popolare, spontanea, rustica e minore ma per il suo essere espressione architettonica di quello che nella lingua sono i dialetti crediamo che il termine più consono sia appunto vernacolare ed è quello che useremo in questo viaggio.

E allora potremo parafrasare Grazia Deledda nella sua celebre poesia "Noi siamo sardi. Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi" per dire allo stesso modo che l'architettura vernacolare in Italia annovera tra i suoi elementi tipologici, caratteri ottomani, greci, bizantini, catalani, arabi, aragonesi e arbëreshë ma anche nordici o appartenenti ad un così lontano passato romano e perché no etrusco che oramai ne abbiamo quasi perso memoria.

Vicoli di Varigotti Liguria e della città vecchia di Rodi, Grecia a confronto - collezione e photo Serena Acciai

L'Italia dei vernacoli

Cominciando a percorrere la penisola da nord troviamo che lungo la catena alpina, dal Colle di Cadibona al Passo di Vrata, le case hanno degli aggetti in legno sulle facciate: si tratta di piccole finestre, nicchie o bow-windows chiamati alla tedesca, Erker. Questi elementi legano l'architettura della penisola al territori d'oltralpe e in particolare alla regione danubiana. Nel Golfo di Venezia le interazioni tra le due sponde sono evidenti nell'alto, medio e basso Adriatico. Troviamo così che le ville di Dubrovnik hanno un corrispettivo analogo nelle ville romagnole, e che all'altezza dell'Albania sul lato della costa italiana ci sono molti borghi d'origine arbëreshë (albanesi d'Italia) dove, non solo la lingua e i costumi, ma anche l'architettura raccontano questa storia.

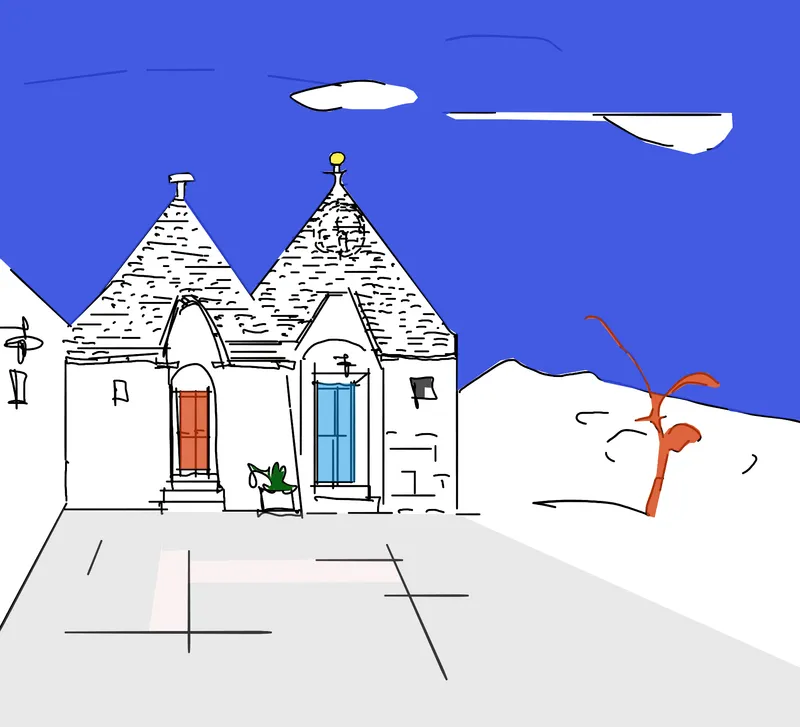

Giunti nella Magna Grecia vediamo che le masserie pugliesi nascondono tra loro i aspetti costitutivi elementi i cui nomi recano ancora traccia della grecità della loro origine. Percorrendo la penisola vediamo che a Firenze ci sono antichi sporti (elementi aggettanti) in legno o pietra nelle vie del centro storico, la cui derivazione si è persa nei tempi ma che potrebbero essere reinterpretati oggi come elementi per riqualificare energeticamente l'edificio. Nel napoletano poi in alcune dimore troviamo caratteri catalani e negli hammam delle case palaziate della costa salernitana si notano caratteri arabo- ottomani. Tessuti urbani come quello di Martina Franca o di Tricarico rimandano poi a impostazioni urbanistiche di altre civiltà ed a toponimi come la Rabata che già nel nome racconta qualcosa della propria origine. Le lammie di Pisticci ci parlano ancora della Grecia e di quell'abitare minimo che caratterizza da secoli le isole Cicladi, mentre i palazzi bizantini del Sud Italia mostrano come questo lontano periodo sopravviva in Italia anche nell'architettura civile e non solo in quella religiosa.

Osservando così la carta dei luoghi che tratteremo in questo viaggio, vediamo che la riflessione sull'architettura vernacolare lungo la penisola italiana assume un altro significato. Necessariamente si volge lo sguardo a tutto il Mediterraneo cercando i segni di altre civiltà che non possono scomparire oggi di fronte all'adeguamento contemporaneo di questo patrimonio. La salvaguardia di quest'ultimo passa infatti sia per la valorizzazione della sua componente materiale che di quella immateriale che nell'architettura vernacolare sono da sempre profondamente intrecciate.

I trulli di Alberobello © Serena Acciai

Le 25 tappe/articoli... coming soon

1_casa veneziana, casa ottomana, casa adriatica; 2_Palazzi bizantini di Calabria; 3_Case palaziate di Ravello; 4_Camini e casoni del Veneto; 5_Grecità delle masserie Pugliesi; 6_Insediamenti arbëreshë; 7_Ville e palazzi della Romagna e di Dubrovnik a confronto; 8_I liagò veneziani; 9_Le lammie di Pisticci e del sud Italia; 10_Le case eoliane e il Triclinium; 11_I borghi saraceni; 12_Case a graticcio oltre Ercolano nella penisola italiana; 13_Gli sporti a Firenze; 14_La sala centrale nel Mediterraneo; 15_Casa baraccata; 16_Orti saraceni in Basilicata; 17_La Rabata di Tricarico; 18_Gli Erker alpini 19_Casali catalani nel napoletano; 20_ I mignani del Salento; 21_Casa della turca di Rovereto; 22_Il tessuto urbano di Martina Franca; 23_Carloforte tunisina e genovese; 24_ I trulli e l'oriente; 25_La Kalsa di Palermo.

Chi è Serena Acciai

Architetta, ricercatrice, autrice con esperienza sul patrimonio multiculturale del Mediterraneo. Il suo lavoro promuove l'architettura sostenibile e studia le identità culturali concentrandosi sul recupero dell'architettura vernacolare della regione mediterranea. Ha conseguito il dottorato di ricerca in composizione architettonica e urbana presso l'Università di Firenze. È stata titolare d'incarichi d'insegnamento presso il Politecnico di Milano, l'Università Federico II di Napoli e l'Università di Firenze. Vincitrice del XVI premio Bruno Zevi con il saggio storico-critico La casa ottomana a sofa: una moderna idea di abitare (Letteraventidue) ha sempre voglia e di disegnare, viaggiare e scoprire il mondo con l'architettura. Maggiori informazioni → serenaacciai.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: