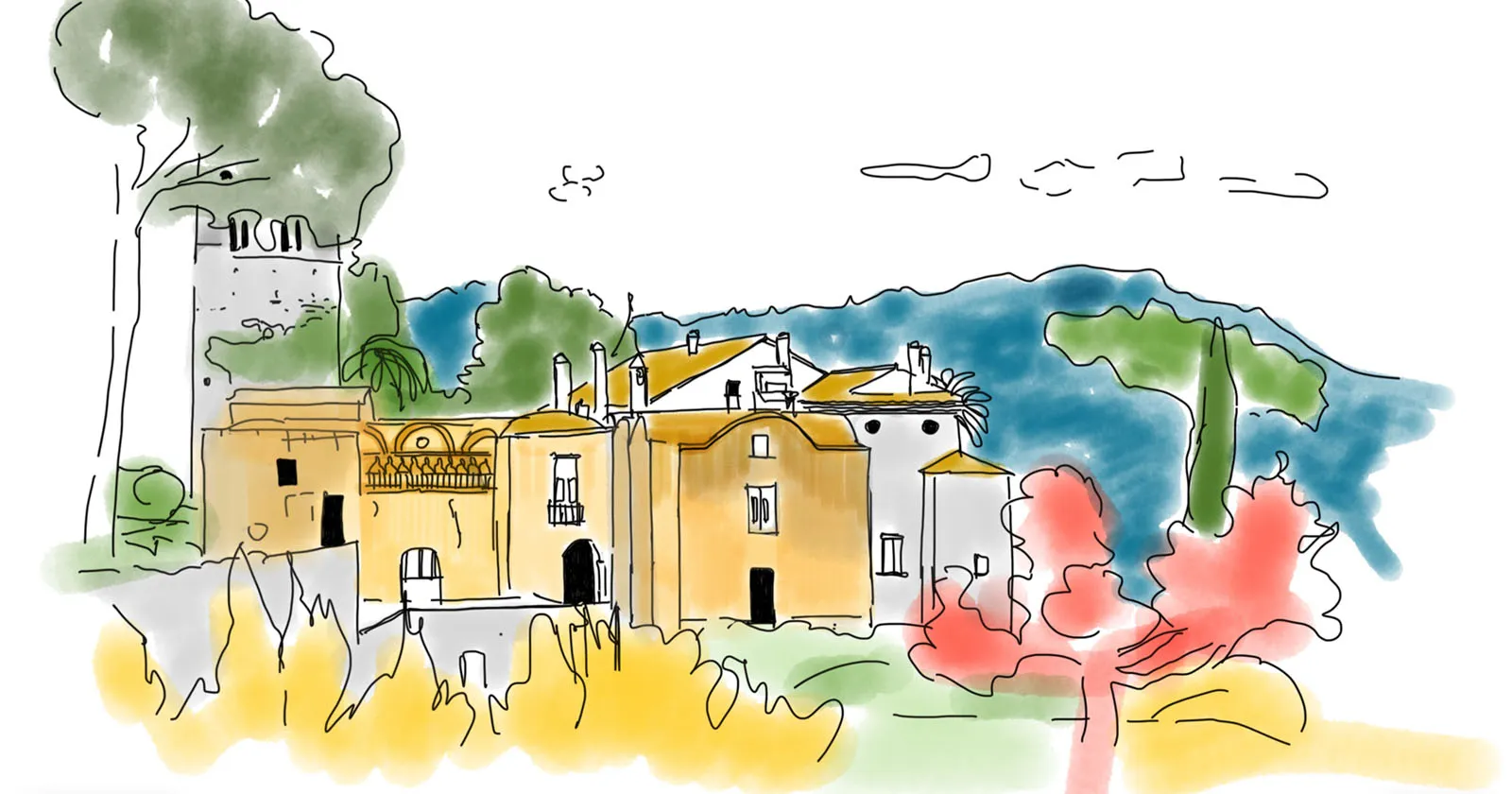

in alto | Villa Rufolo, Ravello © Serena Acciai, 2025

Per ognuno la propria casa è il proprio castello.

E allora, perché non renderlo bello come il palazzo di un pascià?

"For a man's house is his castle, et domus sua cuique est tutissimum refugium."

"Per l'uomo la sua casa è il suo castello, e la casa di ciascuno è il rifugio più sicuro." (Sir Edward Coke)

Che nella Costiera Amalfitana ci fossero ville e palazzi della ricca borghesia non stupisce granché, ma che in esse si ritrovino elementi architettonici dal sapore orientale può destare, di primo acchito, qualche stupore.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

indice dei contenuti

Bagni "arabi" nelle case della Costiera

Forse non tutti sanno che a Costantinopoli, già intorno al 1066, esisteva una colonia amalfitana nella zona della penisola storica, accanto a quella veneziana. Gli scambi di costumi, usanze, cultura ed elementi architettonici con la città capitale dell'Impero Romano d'Oriente furono lunghi e duraturi.

Le fonti riportano ad Amalfi e in tutta la Costiera l'esistenza di alcuni bagni arabi nelle case aristocratiche — dette anche "case palaziate" per la loro magnificenza — risalenti più o meno alla metà del XIII secolo. Questi bagni facevano parte delle case nobiliari e si sviluppavano in vari ambienti destinati a funzioni diverse, come il tepidarium, il calidarium e il frigidarium: spazi molto simili a quelli degli hamam, ma anche agli ambienti delle terme romane.

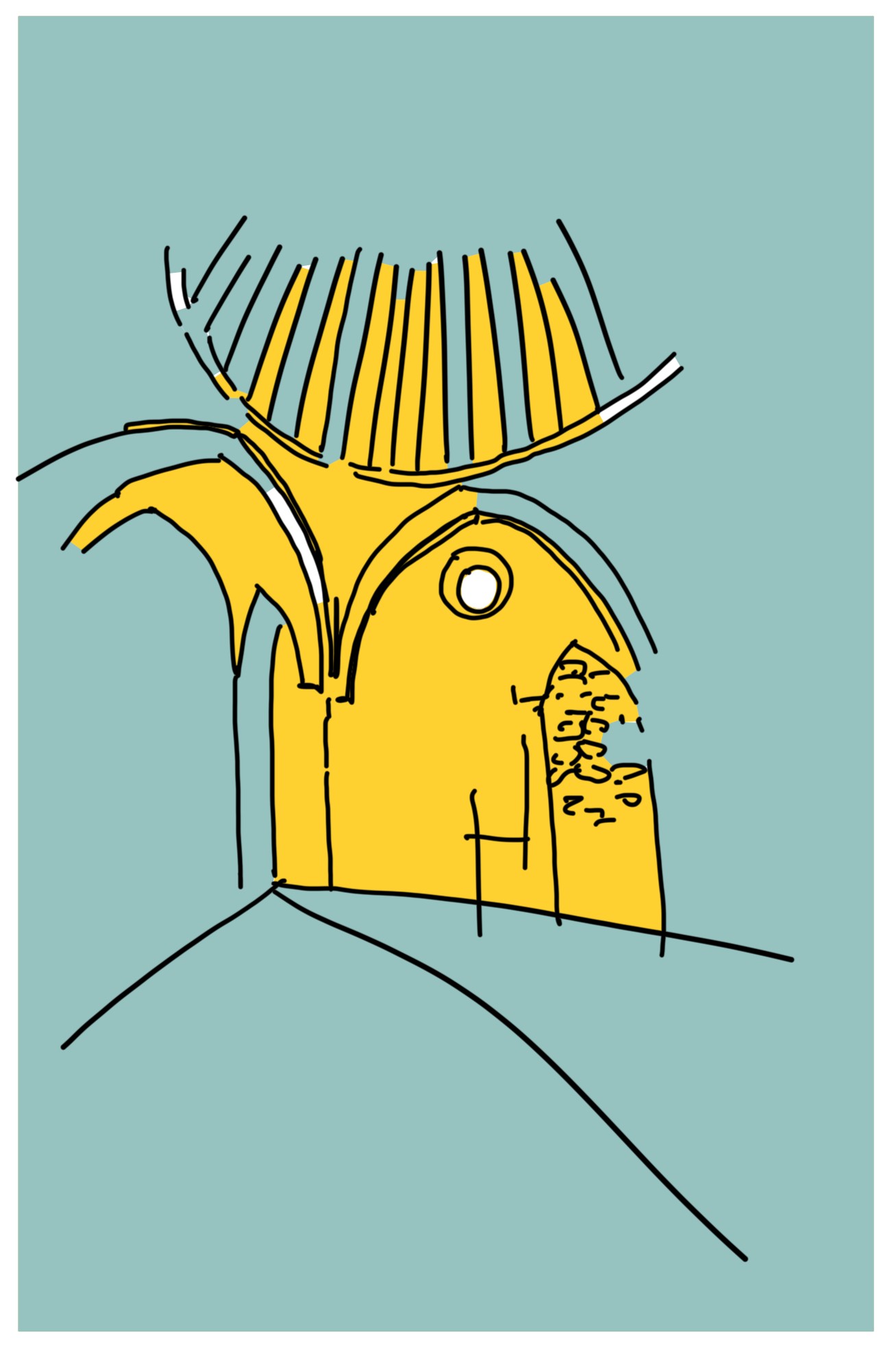

Girando per la Costiera è possibile incontrarne altri, come quelli in località Pontone, nella cosiddetta casa-torre, o l'altro in località S. Caterina (Palazzo Trara) a Scala. Entrambi i bagni presentano la stessa struttura: sono costituiti da piccoli ambienti comunicanti tra loro, con destinazioni diverse — uno per il bagno freddo, uno per quello tiepido e infine l'ultimo per il bagno caldo. Di essi, si è conservato meglio quest'ultimo ambiente, con copertura a cupola scanalata e vasca centrale a cui si accede attraverso dei gradini. Interessante risulta il sistema di tubazioni in terracotta, che doveva servire all'adduzione dell'acqua e alla creazione del vapore — sistema di cui è possibile vedere ancora parti ben conservate nell'esemplare esistente a Pontone.

Questi bagni, risalgono più o meno allo stesso periodo e raccontano di una moda e di un gusto che in epoca sveva dovevano essere ormai ben consolidati tra i nobili della Costiera. In altre parole, non furono gli Arabi o i Turchi a costruirli, ma fu la loro tradizione, la consuetudine del loro modo di vivere, a renderli desiderabili agli occhi dei nobili salernitani. Ma andando a vedere come sono situati e quali sono le caratteristiche dei bagni a Istanbul, città simbolo della loro fortuna e diffusione, vediamo che gli hamam erano per lo più luoghi pubblici, alla stessa maniera delle terme dei Romani. Solo i palazzi dell'aristocrazia ottomana come quelli sul Bosforo avevano i bagni situati — come a Villa Rufolo a Ravello — proprio nel giardino.

Interno del "Bagno arabo" di Villa Rufolo, Ravello XI secolo © Serena Acciai, 2025

Gli hamam pubblici a Costantinopoli e poi Istanbul

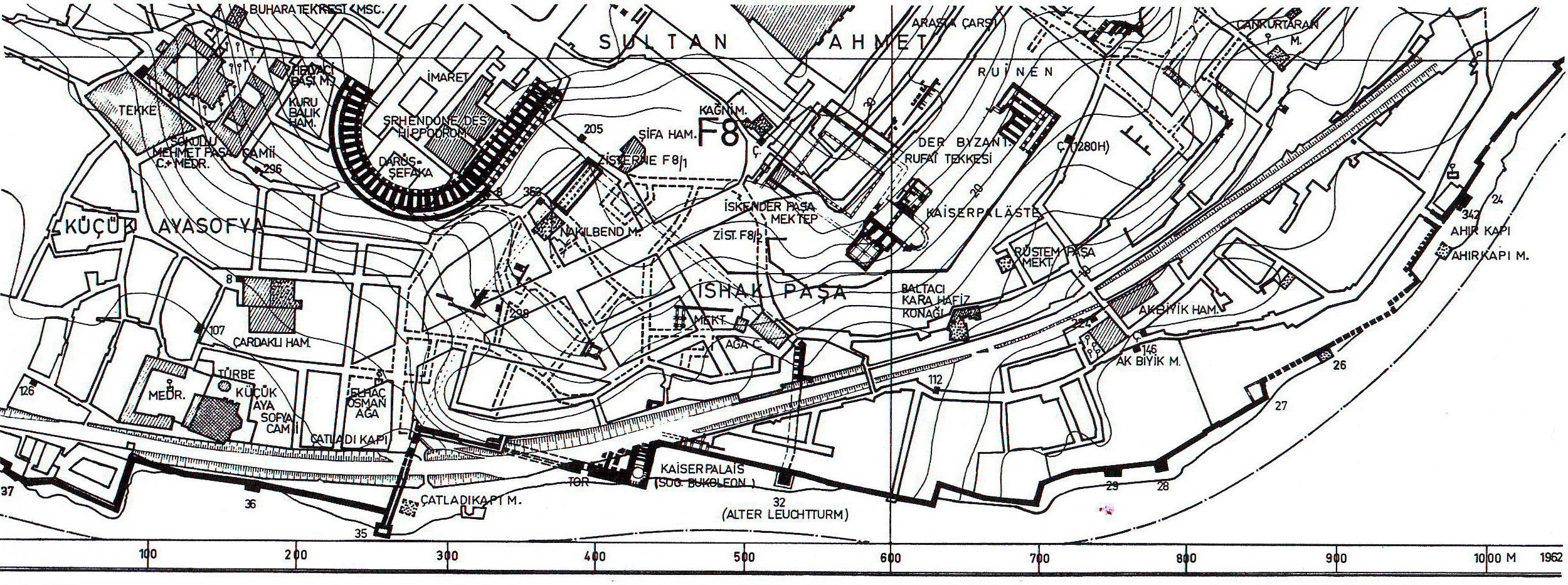

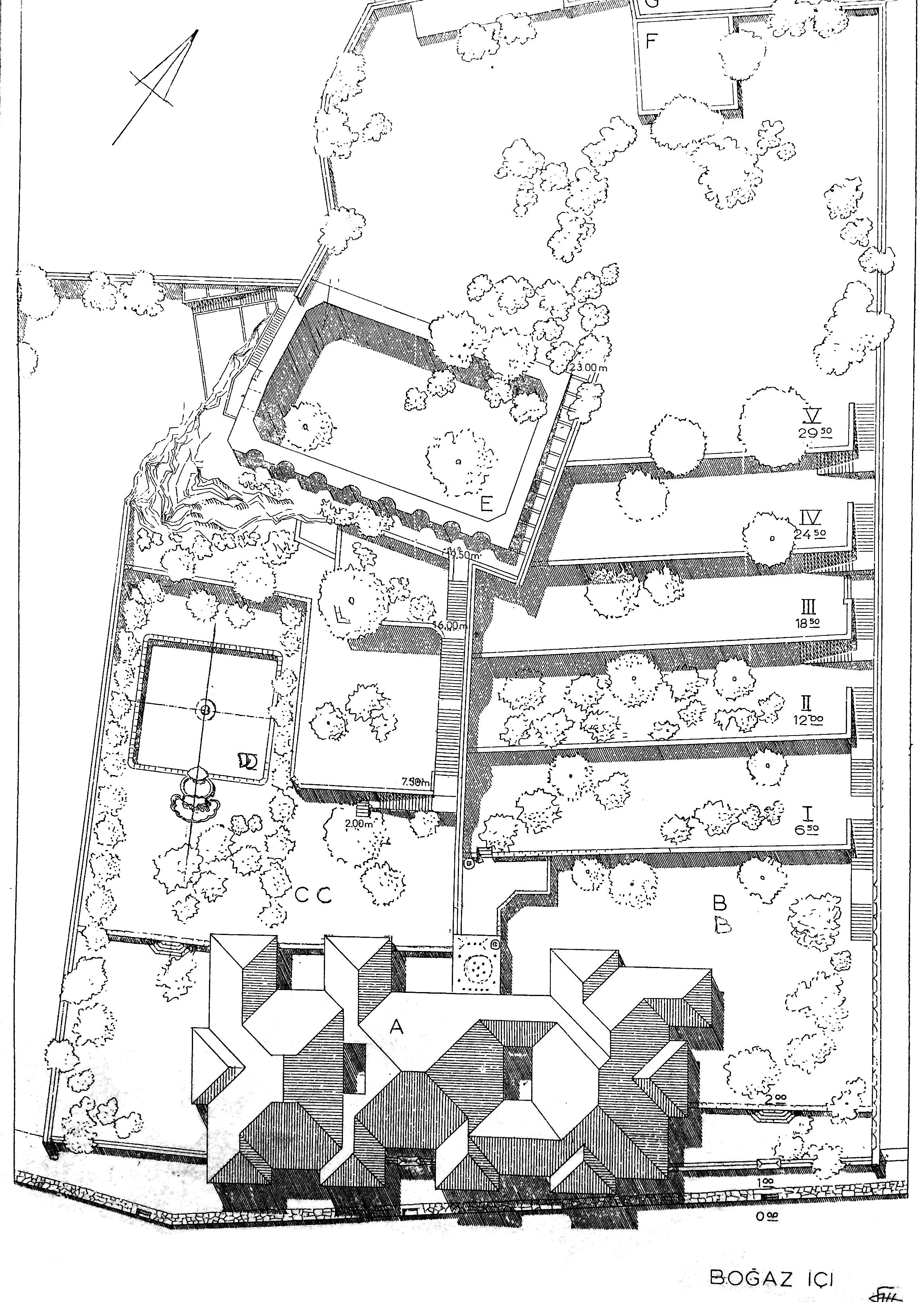

I bagni pubblici, come ci mostra questa bella cartografia, erano diffusi in tutta la penisola storica e, come sempre nell'architettura ottomana, se ne avevano esempi alti e magnifici e altri più popolari e modesti. Ma ogni strato sociale della città aveva il proprio bagno/hamam. Per citarne solo alcuni tra i più celebri, troviamo tra i più antichi il Suleymaniye Hamami opera di Sinan, il Çemberlitaş Hamamı, vicino alla celebre Colonna Bruciata di Costantino, o il meraviglioso doppio bagno (anch'esso di Sinan) sulla piazza di Santa Sofia: l'Hamam di Haseki Hürrem, col grande muro pieno che divide i bagni maschili da quelli femminili rendendo così simmetrica la composizione.

Planimetria della distribuzione dei bagni a Istanbul, da Müller-Wiener , 1977

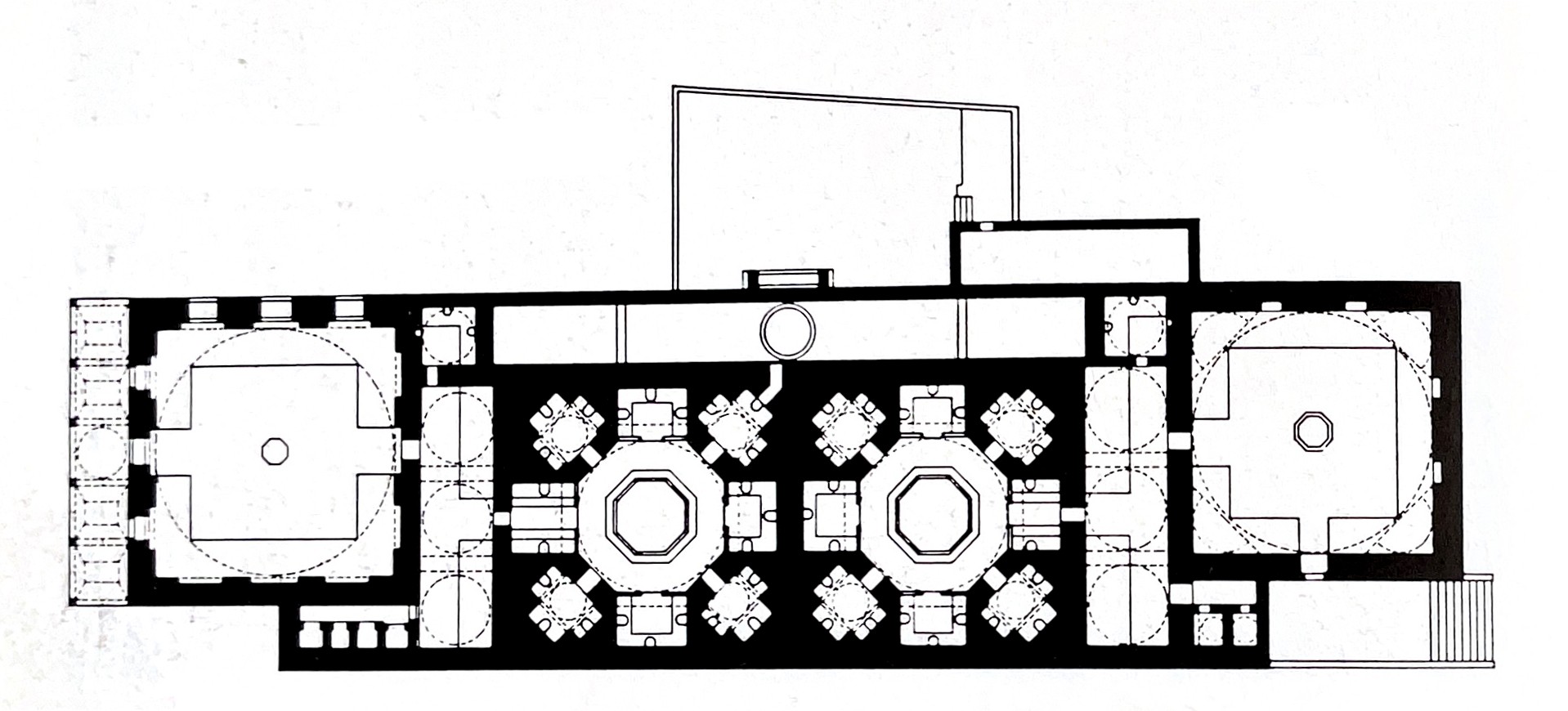

Hamam di Haseki Hürrem, Istanbul opera di Sinan, da P. Gennaro, 1992

Gli hamam, i serdap e gli altri ambienti dei giardini ottomani

Nei giardini ottomani sul Bosforo, la gestione dell'acqua — che spesso proveniva dalla parte alta della collina e scendeva al mare — coinvolgeva vari ambienti del giardino: i reservoir (vere e proprie cisterne, spesso di origine bizantina), gli hamam (i bagni caldi), i serdap (bagni freddi tipo frigidarium), oltre a nicchie, grotte, fontane e selsebil (vasche o fontane decorative), presenti anche negli ambienti a piano terra delle dimore. I bagni veri e propri erano spesso costituiti da ambienti a pianta centrale, spesso sferica, con altre piccole stanze contigue, mentre i serdap (bagni freddi) erano ambienti voltati (a botte) ricavati nello spessore delle terrazze del giardino. La via dell'acqua all'interno del giardino aveva un percorso tutto suo — non particolarmente scenico, anzi piuttosto segreto — per poi riemergere in punti strategici.

Reservoir bizantino in un giardino di una dimora sul Bosforo (lettera E nella figura), da Eldem, 1976

Alzato del giardino terrazzato dello yali di Halet Çambel sul Bosforo, con al primo livello lo spazio semi-ipogeo del serdap, © Serena Acciai, 2014

Da Costantinopoli ad Amalfi

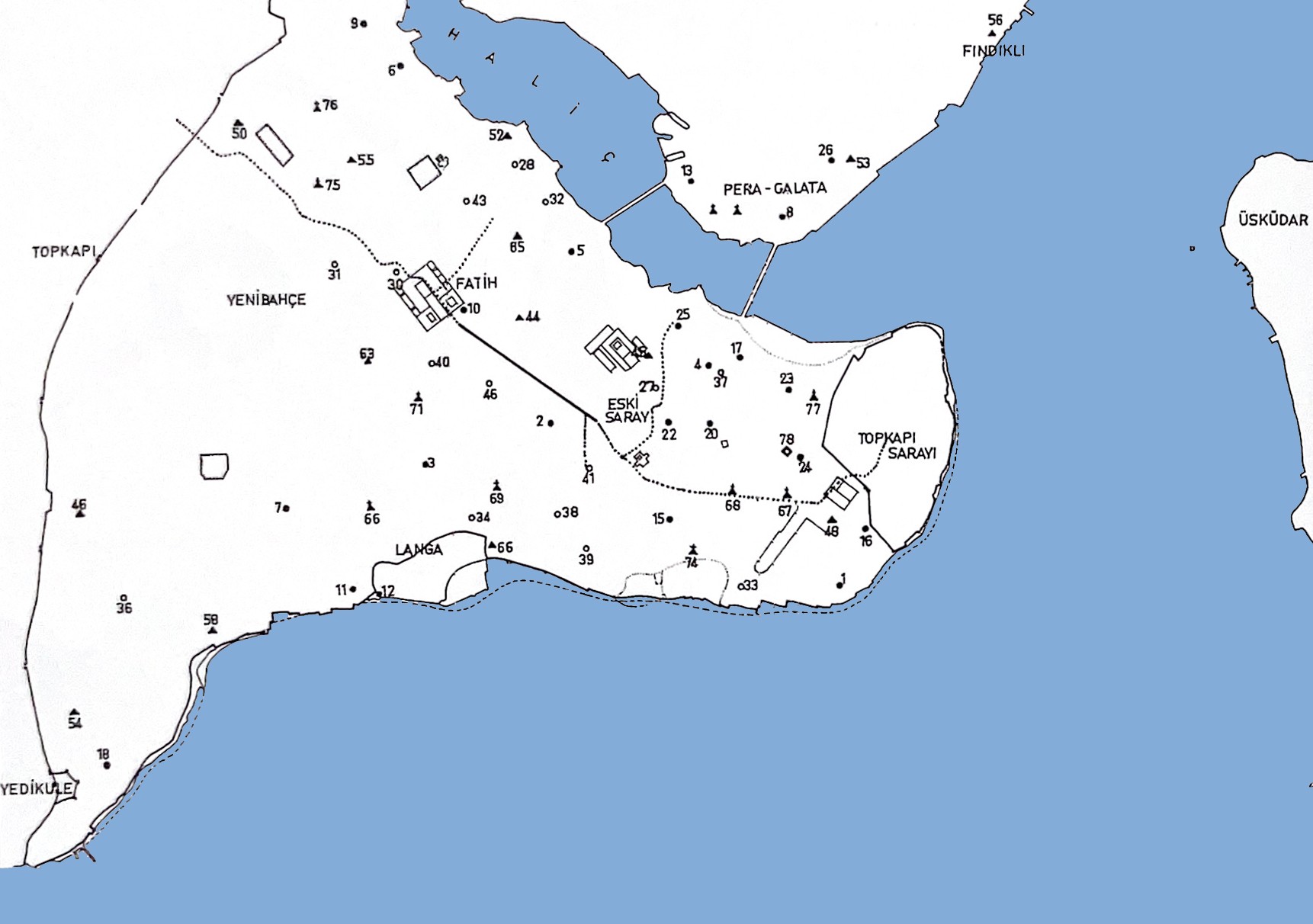

I legami tra Amalfi e i borghi della Costiera Amalfitana e Costantinopoli/Istanbul, come abbiamo visto, sono durati molti secoli. A Costantinopoli, dove ancora oggi restano alcune cisterne bizantine per la gestione delle acque, sia in alcuni giardini privati sul Bosforo che nella penisola storica — come la Cisterna delle Mille e Una Colonna o la più famosa Cisterna Basilica — l'eredità romana e bizantina è ben visibile. Questo per dire che gli elementi della prima urbanizzazione, che può essere stata romana (nella Costiera Amalfitana) così come a Costantinopoli, sono rimasti in alcuni casi nella morfologia urbana. In epoca sveva (quindi tra il 1194 e il 1266 d. C.), nelle case della Costiera si diffusero i cosiddetti "bagni arabi", mentre a Costantinopoli ancora vigeva il regime bizantino, che ha lasciato un'impronta indelebile sulla morfologia della città. I primi grandi terrazzamenti e le sostruzioni tra i sette colli di Costantinopoli sono spesso resti di epoca bizantina, così come il grande muro della Sphendone, risalente all'epoca di Costantino. Si tratta di un'antica struttura a forma di semicerchio situata nell'area dell'antico Ippodromo di Costantinopoli, in fondo all'attuale Sultanahmet Meydani e lungo la discesa verso il Mar di Marmara.

Area dell'antico ippodromo di Costantinopoli con lo Sphendone, da Ebersolt, 1918

Lo Sphendone, photo © Serena Acciai, 2012

Lo Sphendone, photo © Serena Acciai, 2012

Perciò, per concludere, possiamo dire che le forme architettoniche per secoli non hanno conosciuto confini, e le contaminazioni tra le varie culture del Mediterraneo sono state una costante di quel meraviglioso "spazio liquido" descritto e analizzato da Braudel. Furono infatti gli arabi a riscoprire le terme romane in Siria utilizzandone le tecniche costruttive e adattandole ai loro usi per creare così gli hamam, cosa che probabilmente avvenne anche a Istanbul.

Villa Rufolo ha sicuramente degli elementi orientali tra i suoi spazi, come il cortile che vediamo nella famosa incisione di Leo von Klenze, ma chissà qual è davvero l'origine dei bagni delle case palaziate: si può anche pensare che dalla Costantinopoli dell'Impero Romano d'Oriente questi ambienti sono tornati indietro, variati di figura e significato.

Leo von Klenze, corte del palazzo Rufolo a Ravello, da Wikimedia Commons

Le 25 tappe/articoli... coming soon

1_casa veneziana, casa ottomana, casa adriatica; 2_Palazzi alla maniera bizantina di Calabria; 3_Case palaziate di Ravello; 4_Camini e casoni del Veneto; 5_Grecità delle masserie Pugliesi; 6_Insediamenti arbëreshë; 7_Ville e palazzi della Romagna e di Dubrovnik a confronto; 8_I liagò veneziani; 9_Le lammie di Pisticci e del sud Italia; 10_Le case eoliane e il Triclinium; 11_I borghi saraceni; 12_Case a graticcio oltre Ercolano nella penisola italiana; 13_Gli sporti a Firenze; 14_La sala centrale nel Mediterraneo; 15_Casa baraccata; 16_Orti saraceni in Basilicata; 17_La Rabata di Tricarico; 18_Gli Erker alpini 19_Casali catalani nel napoletano; 20_ I mignani del Salento; 21_Casa della turca di Rovereto; 22_Il tessuto urbano di Martina Franca; 23_Carloforte tunisina e genovese; 24_ I trulli e l'oriente; 25_La Kalsa di Palermo.

Chi è Serena Acciai

Architetta, ricercatrice, autrice con esperienza sul patrimonio multiculturale del Mediterraneo. Il suo lavoro promuove l'architettura sostenibile e studia le identità culturali concentrandosi sul recupero dell'architettura vernacolare della regione mediterranea. Ha conseguito il dottorato di ricerca in composizione architettonica e urbana presso l'Università di Firenze. È stata titolare d'incarichi d'insegnamento presso il Politecnico di Milano, l'Università Federico II di Napoli e l'Università di Firenze. Vincitrice del XVI premio Bruno Zevi con il saggio storico-critico La casa ottomana a sofa: una moderna idea di abitare (Letteraventidue) ha sempre voglia e di disegnare, viaggiare e scoprire il mondo con l'architettura. Maggiori informazioni → serenaacciai.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: